Universitätsklinikum Bonn

Geschäftsbericht 2024

Lebenslinien

Ein Rückblick auf das UKB-Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr 2024 war für das Universitätsklinikum Bonn (UKB) geprägt von zahlreichen strategischen Entwicklungen, wegweisenden Projekten und sichtbaren Fortschritten in Versorgung, Forschung, Lehre und Nachhaltigkeit. Dabei stand stets das Ziel im Mittelpunkt, medizinische Exzellenz im Dienst der Gesellschaft und der Wissenschaft zu leben und weiterzuentwickeln.

Mit rund 550.000 Patient*innenbehandlungen und über 9.900 Mitarbeitenden zählt das UKB zu den leistungsstärksten Universitätsklinika Deutschlands. Die Vielzahl an Projekten – von Digitalisierungsinitiativen über Bauvorhaben bis hin zur Stärkung von Pflege, Nachhaltigkeit und interprofessioneller Ausbildung – belegt den Anspruch des UKB, den Wandel im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten.

Im Mittelpunkt dieses Geschäftsberichts steht das Motto „Lebenslinien“. Es beschreibt die vielfältigen Verbindungen und Entwicklungen, die das UKB als universitäres Zentrum der Hochleistungsmedizin prägen: die Lebenswege unserer Patient*innen, die Karrierewege unserer Mitarbeitenden sowie die wissenschaftlichen und strukturellen Fortschrittslinien, die unser Haus mitgestaltet.

Besondere Meilensteine im Jahr 2024 waren unter anderem:

- die Einweihung eines neuen Kinderwunschzentrums sowie des modernisierten Hämophilie-Zentrums,

- die Gründung des Zentrums für Medizinische Datennutzbarkeit und Translation,

- die gezielte Förderung der Pflegequalität im Rahmen der angestrebten Magnet-Hospital-Zertifizierung,

- sowie Maßnahmen zur CO₂-Reduktion, etwa durch die nachhaltige Nutzung von Propofol und den Ausbau der Photovoltaik-Infrastruktur.

Trotz dieser inhaltlichen Erfolge schließt das UKB das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von -9,3 Mio. EUR ab. Diese Entwicklung spiegelt die weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Universitätsklinika wider. Insbesondere strukturelle Finanzierungsdefizite – etwa bei der Abbildung von Vorhaltekosten – sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen in nahezu allen Leistungsbereichen stellen das UKB vor wachsende Anforderungen.

Das UKB ist entschlossen, diese Herausforderungen mit strategischer Effizienz, gezielten Investitionen und nachhaltiger Personal- und Organisationsentwicklung zu bewältigen. Gleichzeitig zeigt das Jahr 2024 einmal mehr, wie zentral Universitätsklinika als Innovationsmotoren, Versorgungsanker und Ausbildungsstätten im Gesundheitswesen sind.

Unser besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden, die mit Engagement, Fachkompetenz und Innovationsbereitschaft dazu beitragen, das UKB zukunftsfähig aufzustellen – im Sinne unserer Patient*innen, der Wissenschaft und der Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand des Universitätsklinikums Bonn

Zahlen, die Gesundheit gestalten

Kennzahlen im Überblick

Zahlen erzählen Geschichten – auch im Gesundheitswesen. Unsere Kennzahlen geben einen kompakten Einblick in die medizinische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Universitätsklinikums. Sie zeigen, wie wir Versorgung, Forschung und Ausbildung auf höchstem Niveau gestalten.

rund

Mitarbeiter*innen

–

Betten

über

Behandlungen

über

Entbindungen

rund

Pflegekräfte / Funktionsdienst Vollzeit

rund

Ärzte*innen Vollzeit

über

Auszubildende & Schüler*innen

–

Kliniken

–

Institute

über

Notfälle

Unsere Mission, unsere Werte

Das Universitätsklinikum Bonn verbindet medizinische Spitzenversorgung mit wissenschaftlicher Exzellenz und gesellschaftlicher Verantwortung. Getragen von gelebter Vielfalt, engagierten Mitarbeitenden und international sichtbarer Forschung steht das UKB für ein wertebasiertes Handeln entlang der Lebenslinien von Patient*innen, Lernenden und Forschenden.

Unsere Mission, unsere Werte

Das Universitätsklinikum Bonn verbindet medizinische Spitzenversorgung mit wissenschaftlicher Exzellenz und gesellschaftlicher Verantwortung. Getragen von gelebter Vielfalt, engagierten Mitarbeitenden und international sichtbarer Forschung steht das UKB für ein wertebasiertes Handeln entlang der Lebenslinien von Patient*innen, Lernenden und Forschenden.

Das Universitätsklinikum Bonn – Medizinische Exzellenz für Gesellschaft und Wissenschaft

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) steht für exzellente medizinische Versorgung, wissenschaftliche Innovationskraft und zukunftsorientierte Ausbildung – auf internationalem Spitzenniveau. Mit jährlich rund 550.000 ambulanten und stationären Patient*innenbehandlungen zählt das UKB zu den leistungsstärksten Universitätskliniken Deutschlands. Als Maximalversorger und drittgrößter Arbeitgeber in der Region Bonn/Rhein-Sieg beschäftigt das UKB rund 9.900 Mitarbeitende.

Vielfalt und Teilhabe sind fest in der Unternehmenskultur verankert: Über 100 Nationalitäten, verschiedene Altersgruppen, Geschlechter, Identitäten und Weltanschauungen prägen die Belegschaft. Diese Diversität stärkt ein offenes Arbeitsumfeld – und die Versorgungsqualität gleichermaßen.

In Kooperation mit der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn übernimmt das UKB eine zentrale Rolle in Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung. Rund 3.300 Studierende der Human- und Zahnmedizin sowie jährlich 600 Auszubildende in Gesundheitsberufen profitieren von praxisnahen und interprofessionellen Ausbildungsformaten.

Die wissenschaftliche Exzellenz zeigt sich in international sichtbaren Forschungsschwerpunkten – insbesondere Neurowissenschaften, Immunologie und Infektion, Kardiovaskuläre Wissenschaften, Onkologie, Genetik und Epidemiologie. Mit dem Exzellenzcluster ImmunoSensation² ist Bonn einer der führenden Standorte für die Erforschung des Immunsystems als sensorisches Organ. Der enge Austausch mit universitären und außeruniversitären Partnern sichert einen translationalen Forschungsansatz, der neue Erkenntnisse zeitnah in die Versorgung überführt.

Das UKB versteht sich als zukunftsgerichteter Gesundheitsdienstleister, der medizinische Qualität, gesellschaftliche Verantwortung und Innovationsfähigkeit verbindet – entlang der Lebenslinien von Patient*innen, Mitarbeitenden, Lernenden und Forschenden.

Präambel

Das Universitätsklinikum Bonn orientiert sich am Wohl der ihm anvertrauten Menschen und der hier Tätigen.

Forschung

Das Universitätsklinikum Bonn und die Medizinische Fakultät bilden gemeinsam eine national und international tätige, kooperations- und schwerpunktorientierte Forschungseinrichtung.

Kooperation

In unseren Partnerschaften arbeiten wir konstruktiv und fair zusammen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ihre fachliche und soziale Kompetenz am Universitätsklinikum Bonn ein.

Patientinnen und Patienten

Die Beschäftigten des Universitätsklinikums Bonn achten die Würde und den Willen der Patientinnen und Patienten und richten ihr Handeln auf deren Wohl aus.

Krankenversorgung

Als Krankenhaus der Maximalversorgung handelt das Universitätsklinikum Bonn in allen Bereichen auf höchstem Niveau.

Gemeinwohl und Wirtschaftlichkeit

Das Universitätsklinikum Bonn richtet sein Handeln am Gemeinwohl, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit aus.

Akademische Lehre

Die akademische Lehre ist eine der Kernaufgaben des Universitätsklinikums Bonn.

Kommunikation

Transparenz, Wertschätzung und Vertrauen in der Kommunikation prägen unsere Unternehmenskultur auf und zwischen allen Ebenen.

Unser Leitbild

Seine besondere Leistungskraft beruht auf der Einheit und dem Zusammenspiel von Forschung, Lehre und Krankenversorgung als Grundlage exzellenter Hochschulmedizin.

Das Universitätsklinikum Bonn versteht sich auch als ein Element der Universität, mit deren unterschiedlichen Fachbereichen ein intensiver wissenschaftlicher Austausch gepflegt wird. Die Würde des erkrankten und leidenden Menschen wird ebenso geachtet wie die aller Tätigen.

Dies duldet keine Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Religion, Alter und sexueller Identität. Als prominente Einrichtung des Gesundheitswesens ist es sich seiner Verantwortung für das Gemeinwohl bewusst.

Menschen als Wegbegleiter

Ob im Kreißsaal, auf der Intensivstation oder im palliativen Alltag – es sind die Menschen am UKB, die den Unterschied machen: mit fachlicher Kompetenz, Empathie und Innovationsgeist. Das Kapitel zeigt, wie Pflegekräfte, Geburtshelfer*innen und Palliativteams Lebenslinien aktiv gestalten – vom ersten Atemzug bis zum würdevollen Abschied.

Menschen als Wegbegleiter

Ob im Kreißsaal, auf der Intensivstation oder im palliativen Alltag – es sind die Menschen am UKB, die den Unterschied machen: mit fachlicher Kompetenz, Empathie und Innovationsgeist. Das Kapitel zeigt, wie Pflegekräfte, Geburtshelfer*innen und Palliativteams Lebenslinien aktiv gestalten – vom ersten Atemzug bis zum würdevollen Abschied.

Kompetenz und Empathie

Pflege am UKB

Kompetenz und Empathie – Unsere Pflegeteams im Fokus

Pflege am UKB ist fachlich stark, menschlich nah und unverzichtbar für die Versorgung unserer Patient*innen. Mit innovativen Projekten gestalten unsere Pflegeteams aktiv die Zukunft der Pflege – digital, vorausschauend und qualitätsorientiert.

Pflegekräfte übernehmen Verantwortung, bringen ihre Expertise ein und entwickeln Prozesse weiter. Drei Projekte zeigen exemplarisch, wie Pflege am UKB den Wandel vorantreibt.

Magnet4UKB

Pflege stärken, Patient*innen in den Mittelpunkt stellen

Magnet4UKB ist mehr als ein Projekt – es steht für einen Kulturwandel zur nachhaltigen Verbesserung von Pflegequalität und Arbeitskultur.

Das UKB beteiligt sich an der internationalen Magnet-Initiative, die Pflegende stärkt und sie in Entscheidungsprozesse einbindet. Im Alltag sorgt insbesondere das Modell „Shared Governance“ für mehr Mitsprache und Verantwortung in den Pflegeteams. Zudem würdigen Auszeichnungen wie der DAISY Award herausragendes Engagement und fördern die berufliche Identität.

Das Projekt läuft seit 2020 mit langfristiger Perspektive und profitiert vom Austausch mit anderen Magnet-Krankenhäusern weltweit.

Präoperative Pflegevisite

Sicherheit und Vertrauen vor der OP

Die präoperative Pflegevisite begleitet Patient*innen vor größeren Operationen, klärt offene Fragen und baut Ängste ab – für mehr Sicherheit und Vertrauen.

Dieses 2024 gestartete Pilotprojekt richtet sich an Patient*innen, die mindestens einen Tag vor einem Eingriff stationär aufgenommen werden. Pflegekräfte führen strukturierte Gespräche und schaffen so eine ergänzende pflegerische Perspektive zur medizinischen Aufklärung. Die Begleitung kann auf Wunsch auch Angehörige einbeziehen und wird nach der OP, wenn möglich, fortgesetzt.

Die positiven Rückmeldungen und der Pflegepreis 2024 bestätigen die Bedeutung der pflegerischen Kommunikation im Behandlungsprozess.

Digitales Kompetenzmanagement

Pflege sichtbar machen

Mit dem digitalen System „Dossier“ dokumentiert das UKB pflegerische Kompetenzen zentral, schafft Transparenz und fördert individuelle Entwicklung.

Das browserbasierte System erfasst Qualifikationen, Schulungen und Know-how. Pflegekräfte behalten ihren Kompetenzplan im Blick, während Führungskräfte gezielt fördern können. Ein Ampelsystem zeigt Handlungsbedarf auf Team- und Einzelpersonsebene.

Als eine der ersten Kliniken in Deutschland setzt das UKB „Dossier“ im Pflegebereich ein und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung der Pflege.

Lebenslinien gestalten

Geburtshilfe am UKB 2024: Fortschritt und Fürsorge im Fokus

Im Jahr 2024 hat das UKB über 2.600 Neugeborene willkommen geheißen – mit modernster medizinischer Versorgung, individueller Betreuung und innovativer Ausbildung.

Das Eltern-Kind-Zentrum (ELKI), seit 2020 das Zentrum der Geburtshilfe und Pränatalmedizin, bietet umfassende und hochmoderne Betreuung. Die stabile Zahl an Geburten trotz bundesweiter Trends und die Versorgung von Mehrlingsgeburten (4 Drillinge, 93 Zwillinge) zeigen die Erfahrung und Kapazität des UKB.

Werdende Mütter profitieren von spezialisierten Angeboten bei Risikoschwangerschaften sowie der Möglichkeit zur natürlichen Geburt im hebammengeleiteten Kreißsaal – stets in einem sicheren Umfeld.

Eine neue Neo-Wochenbett-Station und die Eröffnung einer Kinder-Intensivstation ergänzen die Versorgung von Mutter und Kind. Zusätzlich ermöglicht das Wahlfach „Perinatologie“ Medizinstudierenden eine vertiefte Ausbildung in Geburtshilfe und Neonatologie.

Lebenslinien achten

Begleitung am Lebensende: Palliative Versorgung mit Herz und Fachkompetenz

Die Palliativmedizin am UKB unterstützt Menschen auch in schweren Zeiten – durch interdisziplinäre Betreuung, individuelle Begleitung und ethische Verantwortung.

Die spezialisierte Palliativstation versorgt jährlich rund 200 stationäre und 1.200 ambulante Patient*innen mit unterschiedlichen Erkrankungen. Im Mittelpunkt stehen Lebensqualität, Schmerzmanagement und psychosoziale Unterstützung, individuell angepasst an die Bedürfnisse der Patient*innen.

Die Versorgung erfolgt durch ein Team aus Ärzt*innen, Pflegekräften, Sozialarbeiter*innen und Therapeut*innen, das eng zusammenarbeitet. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf Kommunikation und Beziehungsarbeit, die auch schwierige Entscheidungen ethisch begleitet.

Das UKB verfügt seit 14 Jahren über eine zertifizierte Palliativstation und arbeitet eng mit regionalen Partnern zusammen. Die geplante Zertifizierung des Palliativkonsiliardienstes stärkt die Versorgungsqualität weiter.

Zusätzlich sind Ausbildung und Forschung wichtige Säulen: Medizinstudierende üben Gesprächsführung, und innovative EU-geförderte Studien verbessern Übergänge zur ambulanten Versorgung sowie Symptomkontrolle bei Demenz.

So begleitet das UKB Patient*innen und deren Angehörige mit Respekt, Fachwissen und einem umfassenden Verständnis für die Bedürfnisse am Lebensende.

Von der Geburt bis zur Begleitung am Lebensende

Geburtshilfe am UKB 2024

Fortschritt und Fürsorge im Fokus

Im Jahr 2024 hat das UKB über 2.600 Neugeborene willkommen geheißen – mit modernster medizinischer Versorgung, individueller Betreuung und innovativer Ausbildung.

Das Eltern-Kind-Zentrum (ELKI), seit 2020 das Zentrum der Geburtshilfe und Pränatalmedizin, bietet umfassende und hochmoderne Betreuung. Die stabile Zahl an Geburten trotz bundesweiter Trends und die Versorgung von Mehrlingsgeburten (4 Drillinge, 93 Zwillinge) zeigen die Erfahrung und Kapazität des UKB. Werdende Mütter profitieren von spezialisierten Angeboten bei Risikoschwangerschaften sowie der Möglichkeit zur natürlichen Geburt im hebammengeleiteten Kreißsaal – stets in einem sicheren Umfeld.

Eine neue Neo-Wochenbett-Station und die Eröffnung einer Kinder-Intensivstation ergänzen die Versorgung von Mutter und Kind. Zusätzlich ermöglicht das Wahlfach „Perinatologie“ Medizinstudierenden eine vertiefte Ausbildung in Geburtshilfe und Neonatologie.

Palliativmedizin am UKB

Begleitung am Lebensende: Palliative Versorgung mit Herz und Fachkompetenz

Die Palliativmedizin am UKB unterstützt Menschen auch in schweren Zeiten – durch interdisziplinäre Betreuung, individuelle Begleitung und ethische Verantwortung.

Die spezialisierte Palliativstation versorgt jährlich rund 200 stationäre und 1.200 ambulante Patient*innen mit unterschiedlichen Erkrankungen. Im Mittelpunkt stehen Lebensqualität, Schmerzmanagement und psychosoziale Unterstützung, individuell angepasst an die Bedürfnisse der Patient*innen.

Die Versorgung erfolgt durch ein Team aus Ärzt*innen, Pflegekräften, Sozialarbeiter*innen und Therapeut*innen, das eng zusammenarbeitet. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf Kommunikation und Beziehungsarbeit, die auch schwierige Entscheidungen ethisch begleitet.

Das UKB verfügt seit 14 Jahren über eine zertifizierte Palliativstation und arbeitet eng mit regionalen Partnern zusammen. Die geplante Zertifizierung des Palliativkonsiliardienstes stärkt die Versorgungsqualität weiter.

Zusätzlich sind Ausbildung und Forschung wichtige Säulen: Medizinstudierende üben Gesprächsführung, und innovative EU-geförderte Studien verbessern Übergänge zur ambulanten Versorgung sowie Symptomkontrolle bei Demenz.

So begleitet das UKB Patient*innen und deren Angehörige mit Respekt, Fachwissen und einem umfassenden Verständnis für die Bedürfnisse am Lebensende.

Meilenstein auf unserem Weg

Das Jahr 2024 war am UKB geprägt von zukunftsweisenden Projekten, strategischen Weichenstellungen und vielen bewegenden Momenten. Ob medizinische Innovation, exzellente Pflege, nachhaltige Entwicklung oder gelebtes Miteinander – das UKB hat sich als Motor des Fortschritts und Ort der Menschlichkeit weiter profiliert.

Die folgenden Meilensteine und Initiativen zeigen eindrucksvoll, wie viel im vergangenen Jahr bewegt wurde – interdisziplinär, verantwortungsvoll und immer im Dienst von Forschung, Heilung und Gemeinschaft.

Meilenstein auf unserem Weg

Das Jahr 2024 war am UKB geprägt von zukunftsweisenden Projekten, strategischen Weichenstellungen und vielen bewegenden Momenten. Ob medizinische Innovation, exzellente Pflege, nachhaltige Entwicklung oder gelebtes Miteinander – das UKB hat sich als Motor des Fortschritts und Ort der Menschlichkeit weiter profiliert.

Die folgenden Meilensteine und Initiativen zeigen eindrucksvoll, wie viel im vergangenen Jahr bewegt wurde – interdisziplinär, verantwortungsvoll und immer im Dienst von Forschung, Heilung und Gemeinschaft.

Meilensteine und Innovationen 2024

Highlights des Jahres am Universitätsklinikum Bonn

Das Jahr 2024 am UKB war geprägt von bedeutenden Neuerungen und wichtigen Fortschritten in Medizin, Pflege und Forschung. Diese Highlights spiegeln das Engagement für exzellente Versorgung, nachhaltige Entwicklung und interdisziplinäre Zusammenarbeit wider.

Neuer Abschnitt in der Phoniatrie und Pädaudiologie

Dr. Antonia Nolte hat die Leitung der Sektion Phoniatrie und Pädaudiologie übernommen. Das UKB bietet weiterhin optimale Behandlung für Kinder und Erwachsene mit Hör-, Stimm-, Sprach- und Schluckstörungen. Ein neuer Kinderwartebereich mit Einschlaflounges für kinderärztliche Behandlungen wurde ebenfalls eröffnet.

Strukturwandel in der Pflege: „Magnet Hospital“-Zertifizierung angestrebt

Das UKB strebt die Zertifizierung als „Magnet Hospital“ an, um die Arbeitsbedingungen und Pflegequalität langfristig zu verbessern, und beteiligt sich an der Magnet4Europe-Studie zur Steigerung der Pflegezufriedenheit und Patientensicherheit.

Neues Zentrum für Medizinische Datennutzbarkeit

Mit der Eröffnung des Zentrums für Medizinische Datennutzbarkeit und Translation (ZMDT) stärkt das UKB die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin und Rechtswissenschaften für die Verbesserung der medizinischen Forschung.

Internationaler Tag der Pflege und Nursing Excellence Award

Am 12. Mai 2024 wurde der Internationale Tag der Pflege gefeiert, wobei der Nursing Excellence Award verliehen und die Bedeutung der Pflegeberufe hervorgehoben wurde.

5 Jahre Interprofessionelle Ausbildungsstation

Das UKB feierte das fünfjährige Bestehen der Interprofessionellen Ausbildungsstation, die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert und die Qualität der Kinderkrankenversorgung erhöht.

Neues Einsatzfahrzeug für Kindernotfälle

Dank einer Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung wurde dem UKB ein neues Einsatzfahrzeug für Kindernotfälle übergeben, um schnellere Hilfe in der Region zu ermöglichen.

Neuer kommissarischer Vorstand

Zum 1. Oktober 2024 ging Prof. Wolfgang Holzgreve in den Ruhestand, und die interimistische Leitung übernahm Prof. Alexandra Philipsen als Ärztliche Direktorin und Prof. Bernd Weber als Vorstandsvorsitzender.

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Das UKB wurde erneut ausgezeichneter Arbeitgeber in der Pflege. Laut Stern-Recherche wurde es sehr gut bewertet in den Bereichen Qualität, Familie, Finanzen und Perspektive. Die zugrundeliegende wissenschaftliche Erkenntnis laut dem Stern Magazin: Dort, wo Patientinnen und Patienten optimal versorgt und betreut werden, gibt es auch gute Arbeitsplätze.

Menschen, Begegnungen, Gemeinschaft

Ein Jahr voller besonderer Momente am UKB

Ob Karneval, Jubiläen oder festliche Konzerte – auch 2024 war geprägt von Veranstaltungen, die das Miteinander am UKB stärken. Diese besonderen Augenblicke abseits des Klinikalltags zeigen, wie Gemeinschaft gelebt wird und wie vielfältig das UKB als Arbeits- und Lebensort ist.

Auftakt zur 5. Jahreszeit am UKB

Prinz Cornelius I. und Bonna Carina I. besuchten das Universitätsklinikum Bonn

Ende Januar wurde am UKB jecke Zeit eingeläutet. Prinz Cornelius I. und Bonna Carina I. sowie ihre Delegation des Festausschusses Bonner Karneval statteten dem UKB einen Besuch ab, der auch dieses Jahr wieder für Begeisterung bei unseren Patientinnen und Patienten sowie unseren Mitarbeitenden sorgte.

Kuscheltiere für Kinderherzen

„Teddy Bear Toss“ bringt Freude ans UKB

Bei der Premiere des „Teddy Bear Toss“ der Telekom Baskets Bonn regneten über 1.100 Plüschtiere aufs Spielfeld – für den guten Zweck. Ein Großteil dieser Kuscheltiere wurde an das Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) des UKB gespendet. Überreicht wurden sie feierlich von Baskets-Spieler Glynn Watson, dem Fanclub „Block Süd“ sowie dem Lions Club Bonn-Rheinaue. Die Aktion brachte nicht nur leuchtende Kinderaugen, sondern auch spürbare Herzenswärme in den Klinikalltag. Die Plüschtiere wurden auf allen Stationen des ELKI verteilt und spenden seitdem kranken Kindern Trost und Kraft. Ein besonderer Höhepunkt: ein XXL-Teddy mit originalem Baskets-Trikot, signiert vom gesamten Team.

50 Jahre UKB-Kindertagesstätte

Großes Zirkusfest zum Jubiläum

Die UKB-Betriebskindertagesstätte feierte ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem großen Zirkus-Sommerfest. Seit 1974 bietet sie liebevolle Betreuung für Kinder von UKB-Mitarbeitenden – heute für rund 160 Kinder. Zahlreiche Gäste, darunter ehemalige Leiterinnen und Vorstandsmitglieder, würdigten das engagierte Kita-Team.

BGM-Sommer 2024 – Bewusst. Gesund. Miteinander

Gezielte Impulse für mehr Gesundheit und Teamgeist am Arbeitsplatz

Unter dem Motto „Bewusst, Gesund, Miteinander am UKB“ bot der BGM-Sommer 2024 allen Beschäftigten des UKB und seiner Tochtergesellschaften ein vielfältiges Aktionsprogramm. Von Juni bis August konnten Mitarbeitende bei über 25 Formaten rund um Bewegung, Achtsamkeit, Gesundheit und Gemeinschaft mitmachen – ob bei Qigong, einem Teamparcours, Workshops zur mentalen und körperlichen Gesundheit oder kreativen Angeboten wie einer Krimilesung oder dem Escape Room. Der BGM-Sommer war eine Einladung, den Klinikalltag bewusst zu unterbrechen, neue Impulse zu gewinnen und Kolleg*innen in entspannter Atmosphäre zu begegnen.

UKB Sommerfest

Das war bunt!

Unter dem Motto „Wir sind bunt“ feierten rund 3.000 Mitarbeitende beim UKB-Sommerfest. Mit Musik, Unterhaltung und einer BGM- sowie Nachhaltigkeitsmeile wurde das Wir-Gefühl in fröhlicher Atmosphäre gestärkt.

UKB ProjektCamp 2024

Projekte. Menschen. Austausch

Am 19. September fand zum zweiten Mal das UKB-ProjektCamp statt – ein offenes Forum für alle Mitarbeitenden aus Klinik, Pflege, Verwaltung und Forschung. Im Zentrum standen UKB-interne Projekte, die Menschen dahinter und ihre Fragestellungen. In 45-minütigen Sessions wurde Raum für Austausch, Diskussion und Inspiration auf Augenhöhe geschaffen. Alle Teilnehmenden wurden eingeladen, eigene Themen einzubringen und aktiv mitzugestalten.

Weihnachtskonzert des UKB-Chors

Mehr als 1.000 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer

Das erste Weihnachtskonzert des UKB-Chors begeisterte über 1.000 Besucher*innen in der Bonner Kreuzkirche. Mit prominenter Unterstützung und einem vielseitigen Programm wurde für den guten Zweck gesungen – zugunsten der Klinikclowns von „Humor Hilft Heilen“.

Weihnachtlicher Lichterzauber am UKB

ELKI-Lichterfest 2024

Beim ELKI-Lichterfest sorgten über 70 Rettungskräfte mit einem festlichen Fahrzeug-Konvoi für leuchtende Kinderaugen. Rund 120 junge Patient*innen erlebten einen magischen Nikolausabend – inklusive Besuch vom Weihnachtsmann mit Geschenken per Feuerwehrdrehleiter.

Entscheidungswunder trifft Weihnachtswunder

UKB bringt Thema Organspende landesweit ins Rollen

Vom 13. bis 18. Dezember 2024 organisierte das UKB gemeinsam mit dem Netzwerk Organspende NRW e. V. und weiteren Uniklinika die landesweite Informationskampagne „Entscheidungswunder“. Ziel der Aktion war es, die Bedeutung einer bewussten Entscheidung zur Organspende stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Gleichzeitig unterstützte die Aktion die WDR2-Spendenkampagne „Weihnachtswunder“. Gesammelt wurde für „Aktion Deutschland Hilft“ zugunsten von Menschen in Not.

Fortschritt mit Verantwortung

Nachhaltigkeit und Mobilität

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) setzte im Jahr 2024 wichtige Akzente in den Bereichen Nachhaltigkeit und Mobilität.

Nachhaltige Nutzung von Propofol im OP

Nachhaltigkeit im Dekanat der Medizinischen Fakultät

Generationenwald des UKB

Förderung von Sonnenenergie und Elektromobilität

805 Kilogramm Einweg-Material am UKB recycelt

Fortschritt und Entwicklung

Im Jahr 2024 hat das Universitätsklinikum Bonn den digitalen und baulichen Wandel weiter vorangetrieben. Neue Technologien verbessern die Versorgung, fördern die Ausbildung und verbinden Forschung und Praxis auf neuem Niveau. Gleichzeitig schafft das UKB durch gezielte Investitionen in moderne Infrastruktur zukunftsfähige Räume für Patient*innen, Mitarbeitende und Lernende. Dieses Kapitel zeigt exemplarisch, wie Fortschritt am UKB konkret gelebt wird – durch Technik mit Menschlichkeit.

Fortschritt und Entwicklung

Im Jahr 2024 hat das Universitätsklinikum Bonn den digitalen und baulichen Wandel weiter vorangetrieben. Neue Technologien verbessern die Versorgung, fördern die Ausbildung und verbinden Forschung und Praxis auf neuem Niveau. Gleichzeitig schafft das UKB durch gezielte Investitionen in moderne Infrastruktur zukunftsfähige Räume für Patient*innen, Mitarbeitende und Lernende. Dieses Kapitel zeigt exemplarisch, wie Fortschritt am UKB konkret gelebt wird – durch Technik mit Menschlichkeit.

Technologie trifft Medizin

Digitalisierung – Vernetzung für die Zukunft

Die digitale Transformation eröffnet neue Perspektiven für das Gesundheitswesen – insbesondere in der universitären Spitzenmedizin. Am Universitätsklinikum Bonn werden zukunftsweisende Projekte realisiert, die den medizinischen Fortschritt aktiv gestalten. Drei exemplarische Initiativen zeigen, wie innovative Technologien wie Virtual Reality (VR), Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Plattformen die Ausbildung von Fachkräften, die chirurgische Schulung und die Patientenversorgung nachhaltig verändern.

Virtuelles Training für Pflegekräfte

In Kooperation mit T-Systems entwickelt das UKB eine virtuelle Schulungsumgebung für die Pflegeausbildung. In realitätsnahen Simulationen können Auszubildende komplexe pflegerische Handlungsabläufe, die Interaktion mit virtuellen Patient*innen und Entscheidungsprozesse üben. Mithilfe von VR-Brillen und Controllern bewegen sich die Nutzenden im virtuellen Raum und trainieren pflegerische Versorgungsprozesse auf der Normalstation, wie z.B. Vitalparametererfassung, Infusionsgabe, Wundversorgung oder Schmerzerfassung. KI verleiht den Avataren eine Stimme, um die verbale Interaktion mit den Patient*innen zu ermöglichen. Das virtuelle Training soll das Sicherheitsempfinden der Auszubildenden stärken und die Ausbildungsqualität verbessern. Langfristig ist geplant, die Bildungsinhalte auch bei internationalen Partneruniversitäten und Fachschulen einzusetzen.

VR-Trainingsumgebung für chirurgische Operationen

Das Projekt VIRTOSHA, eine Kooperation des UKB mit der TH Köln, der MindPort GmbH und der Haption GmbH, entwickelt eine VR-Trainingsumgebung für angehende Chirurg*innen. Neben realistischen OP-Simulationen bietet das System erstmals haptisches Feedback: Spezielle Roboterarme simulieren den Widerstand von Gewebe und Knochen und ermöglichen eine realitätsnahe Feinmotorik-Schulung. Ein integriertes Autorenwerkzeug erlaubt es Chirurg*innen, individuelle Lerninhalte zu erstellen und ihre Ausbildung aktiv mitzugestalten.

Digitale Begleitung vor, während und nach der OP

Im Rahmen der Digitalisierung der Patientenjourney im ISMC-Projekt bietet das UKB Patient*innen der Thoraxchirurgie eine innovative Get Ready®-App zur perioperativen Begleitung an. Diese digitale Lösung unterstützt die Patient*innen von der OP-Vorbereitung über den stationären Aufenthalt bis in die Nachsorge und optimiert den Behandlungsverlauf.

Die App basiert im Wesentlichen auf modernen ERAS-Konzepten (Enhanced Recovery After Surgery) und enthält Schulungsinhalte wie Atemübungen, Ernährungstipps und Hinweise zur Rauchentwöhnung. Sie erinnert an kritische Termine, etwa das Absetzen von Blutverdünnern.

Zusätzlich ermöglicht die App eine standardisierte und interaktive Kommunikation. Patient*innen können Fragen stellen und erhalten Push-Benachrichtigungen zu ihrer individuellen Behandlungs-Timeline. Auch Schmerzabfragen und psychoonkologische Betreuung sind integriert.

Derzeit läuft der Pilot dieser digitalen Unterstützung in der von Prof. Joachim Schmidt geleiteten Thoraxchirurgie des UKB. Perspektivisch soll die Lösung in enger Abstimmung mit weiteren mobilen Anwendungen des UKB in ein einheitliches Gesamtkonzept integriert werden, um die digitale Patientenbetreuung weiter zu optimieren.

Raum für Zukunft

Bauprojekte 2024 am UKB – Neue Wege für Versorgung und Lehre

Mit wegweisenden Bauprojekten hat das Universitätsklinikum Bonn (UKB) 2024 wichtige Meilensteine gesetzt – für modernste medizinische Versorgung, innovative Lehre und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.

Hämophilie-Zentrum

Passend zum 50-jährigen Jubiläum feierte das UKB die Einweihung eines der führenden Hämophilie-Zentren weltweit. In dem neuen, 1.000 m² großen Bereich erhalten Patient*innen mit Bluterkrankheit optimale Versorgung – mit einer 24-Stunden-Erreichbarkeit, digitalisierter Datenverarbeitung und innovativer App-Betreuung. Ein hochmoderner 240 m² großer Laborbereich sowie eine witterungsgeschützte Brücke zum benachbarten Institut für Hämostaseologie runden das Projekt ab.

Neues Lehrgebäude Zahnmedizin

Im Mai wurde das Richtfest für den hochmodernen Neubau gefeiert. Das Gebäude vereint modernste Lehr- und Forschungsbedingungen mit nachhaltiger Architektur. Es entstehen digitale Laboratorien für 3D-Zahnbehandlungen, Patientensimulationseinheiten sowie Büro- und Seminarräume. Die begrünten Dächer und Fassaden tragen zur Kühlung im Sommer bei, während Photovoltaik-Anlagen, smarte Fassadenkonstruktionen und nachhaltige Fernwärme für eine energieeffiziente Versorgung sorgen.

Kinderwunschzentrum

Mit einer Fläche von knapp 1.000 m² bietet das neue Zentrum eine der größten universitären Kinderwunschsprechstunden Deutschlands. Neben gynäkologischer und andrologischer Reproduktionsmedizin umfasst es modernste Diagnostikräume, das erste IVF-Reinraumlabor am UKB und einen OP-Saal für spezialisierte Eingriffe. Die Andrologie-Abteilung, eine der größten in Deutschland, bietet alle WHO-zertifizierten Testverfahren an.

Personalwohnheim

Um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken und den Beruf der Pflegekräfte attraktiver zu machen, wurde ein hochmodernes, siebenstöckiges Wohnheim mit 138 möblierten Appartements errichtet – in nur 16 Monaten Bauzeit. Dank innovativer Modulbauweise wurde das Gebäude besonders energieeffizient realisiert. Ein großzügiger Fahrradkeller sowie zahlreiche Abstellplätze ermöglichen nachhaltige Mobilität für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Modulbau Frauenklinik und Kinderintensivmedizin

Mit dem Neubau in Modulbauweise erweitert das UKB seine Kapazitäten für Kinderintensivmedizin und stärkt gleichzeitig zentrale Bereiche der Frauenheilkunde. Der zweigeschossige Bau mit rund 5.000 m² Bruttogrundfläche umfasst eine Ambulanz mit Sozialpädiatrischem Zentrum (SPZ), eine Kinderintensivstation mit 15 Betten sowie vier moderne Operationssäle. Der Modulbau besteht aus 86 industriell vorgefertigten Einheiten. Die Vorteile: eine deutlich verkürzte Bauzeit, planbare Abläufe und minimale Beeinträchtigungen des laufenden Betriebs.

Wissenschaft und Bildung

Das Universitätsklinikum Bonn wächst 2024 personell und fachlich: Viele neue Professorinnen und Professoren stärken mit ihrer Expertise und Innovationskraft Lehre und Forschung. Digitale Lehrprojekte wie das von PD Dr. Mohamed Banat zur funktionellen Neuroanatomie und wichtige Forschungsinitiativen zur Adipositasbekämpfung unter Prof. Dagmar Wachten und Prof. Alexander Pfeifer zeigen, wie klinische Praxis, Didaktik und Wissenschaft am UKB Hand in Hand gehen – zum Nutzen der Studierenden, Patient*innen und Gesellschaft.

Wissenschaft und Bildung

Das Universitätsklinikum Bonn wächst 2024 personell und fachlich: Viele neue Professorinnen und Professoren stärken mit ihrer Expertise und Innovationskraft Lehre und Forschung. Digitale Lehrprojekte wie das von PD Dr. Mohamed Banat zur funktionellen Neuroanatomie und wichtige Forschungsinitiativen zur Adipositasbekämpfung unter Prof. Dagmar Wachten und Prof. Alexander Pfeifer zeigen, wie klinische Praxis, Didaktik und Wissenschaft am UKB Hand in Hand gehen – zum Nutzen der Studierenden, Patient*innen und Gesellschaft.

Lehre

Funktionelle Neuroanatomie und Neurochirurgie besser verstehen

Digitales Lehrprojekt erleichtert Studierenden theoretisches Wissens in die klinische Praxis zu übertragen

Mit dem Ziel neue digitale Lehrprojekte am Standort Bonn zu fördern, hat das Studiendekanat der Medizinischen Fakultät Anfang 2024 mit der Ausschreibung „DiLL#24 – Digitales Lehren und Lernen“ Lehrende dazu aufgerufen, innovative Lehr- und Lernkonzepte zu entwickeln. Insgesamt sieben Projekte erhalten eine Förderung über einen Zeitraum von zwei Jahren – eins davon ist das von PD Dr. med. Mohamed Banat, Stellvertretender Klinikdirektor, leitender Oberarzt und Lehrbeauftragter der Neurochirurgie des UKB. Es soll Studierenden das Erlernen der funktionellen Neuroanatomie mit Hilfe verschiedener Modalitäten, unter anderem digitaler Technik erleichtern und ihnen die Übertragung des theoretischen Wissens in die klinische Praxis nachhaltig näherbringen.

Forschung

Westlicher Lebensstil, Metaflammation und braunes Fett

Forschende am UKB suchen Wege, um die Volkskrankheit Adipositas und deren gesundheitliche Folgen erfolgreich und langfristig zu bekämpfen

Wie hängt unser westlicher Lebensstil mit Fettleibigkeit und entzündlichen Erkrankungen zusammen? – Eine Frage, der Forschende am Universitätsklinikum Bonn intensiv nachgehen und Alarm schlagen: „In der Adipositas-Pandemie haben wir letztes Jahr die 1 Milliarden Marke weltweit geknackt. Das ist ein großes Problem, dem wir wenig entgegenzusetzen zu haben“, sagt Prof. Dagmar Wachten, Sprecherin im SFB 1454 „Metaflammation und Zelluläre Programmierung“. Denn diese krankhafte Zunahme von weißem Fett (WAT) erhöht das Risiko für einige der häufigsten chronischen und tödlichen Krankheiten wie Herzinfarkt, Typ-2-Diabetes und Krebs erheblich.

Lehre

Funktionelle Neuroanatomie und Neurochirurgie besser verstehen

Digitales Lehrprojekt erleichtert Studierenden theoretisches Wissens in die klinische Praxis zu übertragen

Forschung

Westlicher Lebensstil, Metaflammation und braunes Fett

Forschende am UKB suchen Wege, um die Volkskrankheit Adipositas und deren gesundheitliche Folgen erfolgreich und langfristig zu bekämpfen

Neue Köpfe für exzellente Medizin

Neuberufungen und APL-Berufungen

Das Universitätsklinikum wächst weiter – mit Spitzenkräften aus Forschung, Lehre und klinischer Praxis. Lernen Sie die neu berufenen Professorinnen und Professoren sowie die neuen Apl-Professorinnen und -Professoren kennen, die mit frischen Ideen und interdisziplinärem Know-how unser Profil stärken und die Zukunft der Medizin aktiv gestalten.

Eicke Latz

Professor für „Immunobiology of Inflammation“

Michael Wenzel

Professor für „Epileptische Mikronetzwerke“

Sach Mukherjee

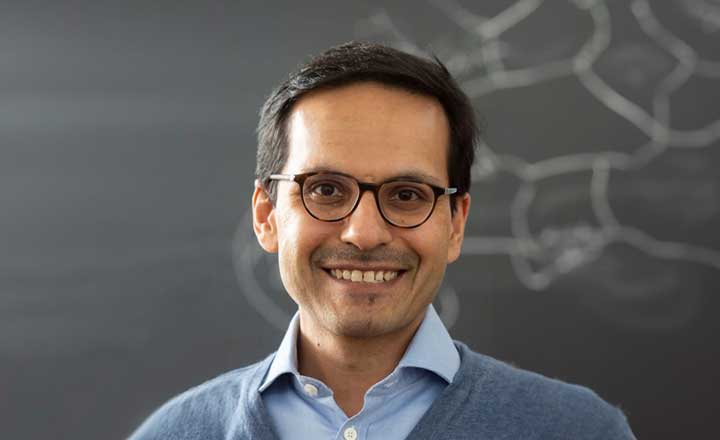

Professor für „Statistics and Machine Learning“

Martin Reuter

Professor für „Artifical Intelligence in Medical Imaging“

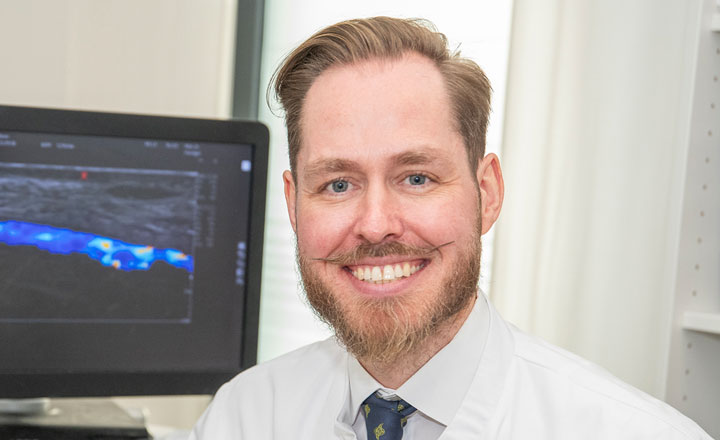

Valentin Schäfer

Point-of-Care Bildgebung inflammatorischer Prozesse

Nadine Scholten

Psychoonkologische und psychosomatische Versorgungsforschung

Philipp Vollmuth

Professor für “Artificial Intelligence in Medical Imaging”

Jan Gründemann

Professor für „Informationsverarbeitung neuronaler Schaltkreise“

Kerstin Ludwig

Professorin für „Immungenetik“

Silvia Paracchini

Professorin für „Neurodevelomental Genomics“

Laura Surace

Professorin für „Tumor Immunometabolisms“

Guido Matthias Kukuk

Professor für „Radiologie“

Heiko Rühl

Professor für „Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin“

Boris Stanzel

Professor für „Augenheilkunde“

Milka Marinova

Professorin für „Experimentelle Nuklearmedizin“

Georg Feldmann

Professor für „Innere Medizin“

Ingo Gräff

Professor für „Anästhesiologie u. Operative Intensivmedizin u. Notfallmedizin“

Martin von Websky

Professor für „Chirurgie“

Tim Rouwen Glowka

Professor für „Innere Medizin“

Matthias Wimmer

Professor für „Chirurgie“

Julian Alexander Luetkens

Professor für „Radiologie“

Karin Jepsen

Professorin für „Paradontologie“

Thomas Georg Ach

Professor für „Augenheilkunde“

Finanzen und Leistungen

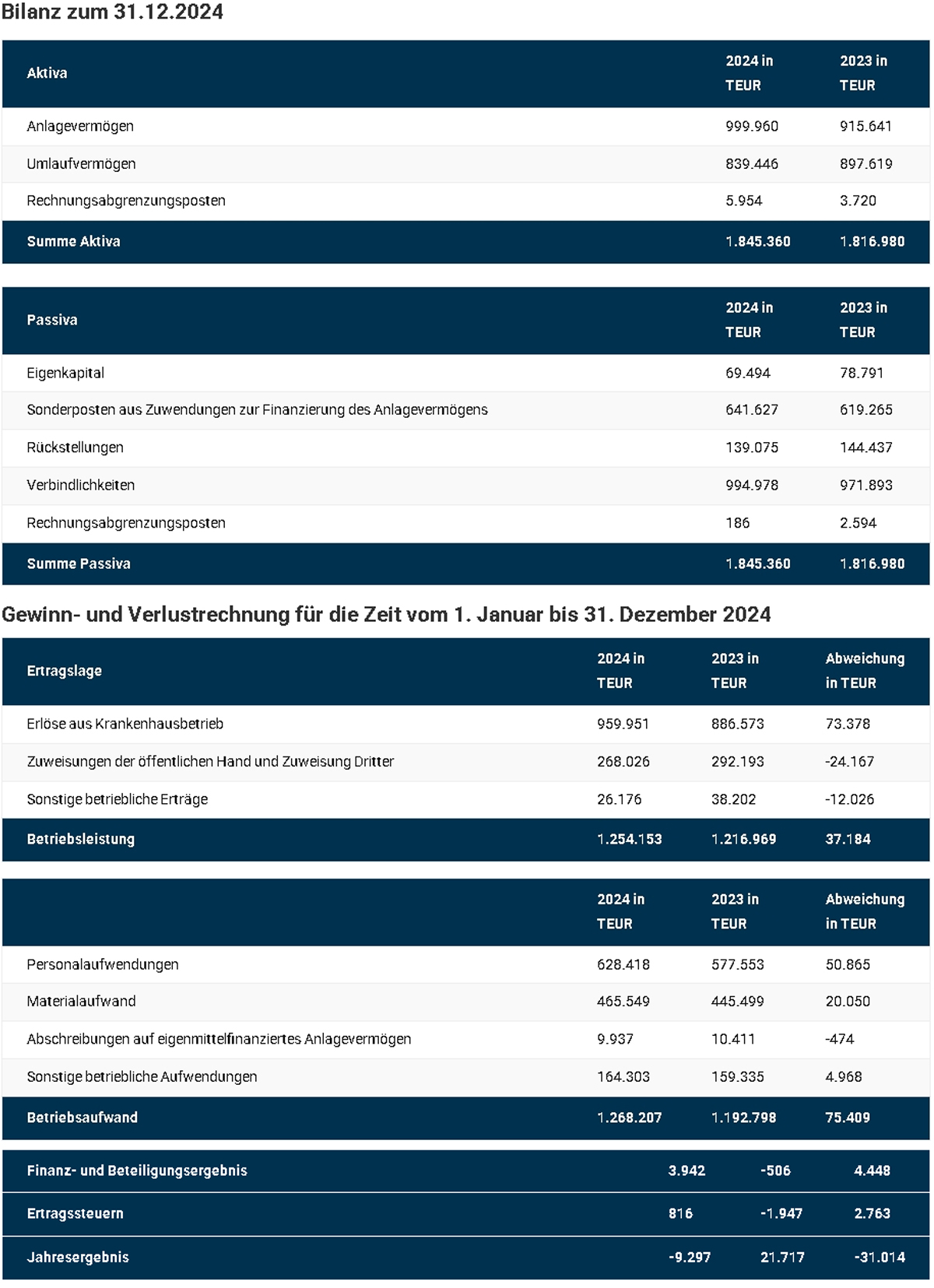

Trotz des negativen Jahresergebnisses zeigt der Geschäftsbericht 2024, dass das Universitätsklinikum Bonn seine Versorgungsleistungen auf hohem Niveau weiter ausgebaut hat. Die gestiegene Fallzahl sowie der deutliche Personalzuwachs unterstreichen das kontinuierliche Engagement für exzellente Patientenversorgung, Forschung und Lehre. Trotz des leicht negativen Jahresergebnisses 2024 kann das UKB im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024 ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis ausweisen.

Finanzen und Leistungen

Trotz des negativen Jahresergebnisses zeigt der Geschäftsbericht 2024, dass das Universitätsklinikum Bonn seine Versorgungsleistungen auf hohem Niveau weiter ausgebaut hat. Die gestiegene Fallzahl sowie der deutliche Personalzuwachs unterstreichen das kontinuierliche Engagement für exzellente Patientenversorgung, Forschung und Lehre. Trotz des leicht negativen Jahresergebnisses 2024 kann das UKB im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024 ein insgesamt ausgeglichenes Ergebnis ausweisen.

Bilanz zum 31.12.2024

| Aktiva | 2024 in TEUR | 2023 in TEUR |

|---|---|---|

| Anlagevermögen | 999.960 | 915.641 |

| Umlaufvermögen | 839.446 | 897.619 |

| Rechnungsabgrenzungsposten | 5.954 | 3.720 |

| Summe Aktiva | 1.845.360 | 1.816.980 |

| Passiva | 2024 in TEUR | 2023 in TEUR |

|---|---|---|

| Eigenkapital | 69.494 | 78.791 |

| Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 641.627 | 619.265 |

| Rückstellungen | 139.075 | 144.437 |

| Verbindlichkeiten | 994.978 | 971.893 |

| Rechnungsabgrenzungsposten | 186 | 2.594 |

| Summe Passiva | 1.845.360 | 1.816.980 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

| Ertragslage | 2024 in TEUR | 2023 in TEUR | Abweichung in TEUR |

|---|---|---|---|

| Erlöse aus Krankenhausbetrieb | 959.951 | 886.573 | 73.378 |

| Zuweisungen der öffentlichen Hand und Zuweisung Dritter | 268.026 | 292.193 | -24.167 |

| Sonstige betriebliche Erträge | 26.176 | 38.202 | -12.026 |

| Betriebsleistung | 1.254.153 | 1.216.969 | 37.184 |

| 2024 in TEUR | 2023 in TEUR | Abweichung in TEUR | |

|---|---|---|---|

| Personalaufwendungen | 628.418 | 577.553 | 50.865 |

| Materialaufwand | 465.549 | 445.499 | 20.050 |

| Abschreibungen auf eigenmittelfinanziertes Anlagevermögen | 9.937 | 10.411 | -474 |

| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 164.303 | 159.335 | 4.968 |

| Betriebsaufwand | 1.268.207 | 1.192.798 | 75.409 |

| Finanz- und Beteiligungsergebnis | 3.942 | -506 | 4.448 |

|---|---|---|---|

| Ertragssteuern | 816 | -1.947 | 2.763 |

| Jahresergebnis | -9.297 | 21.717 | -31.014 |

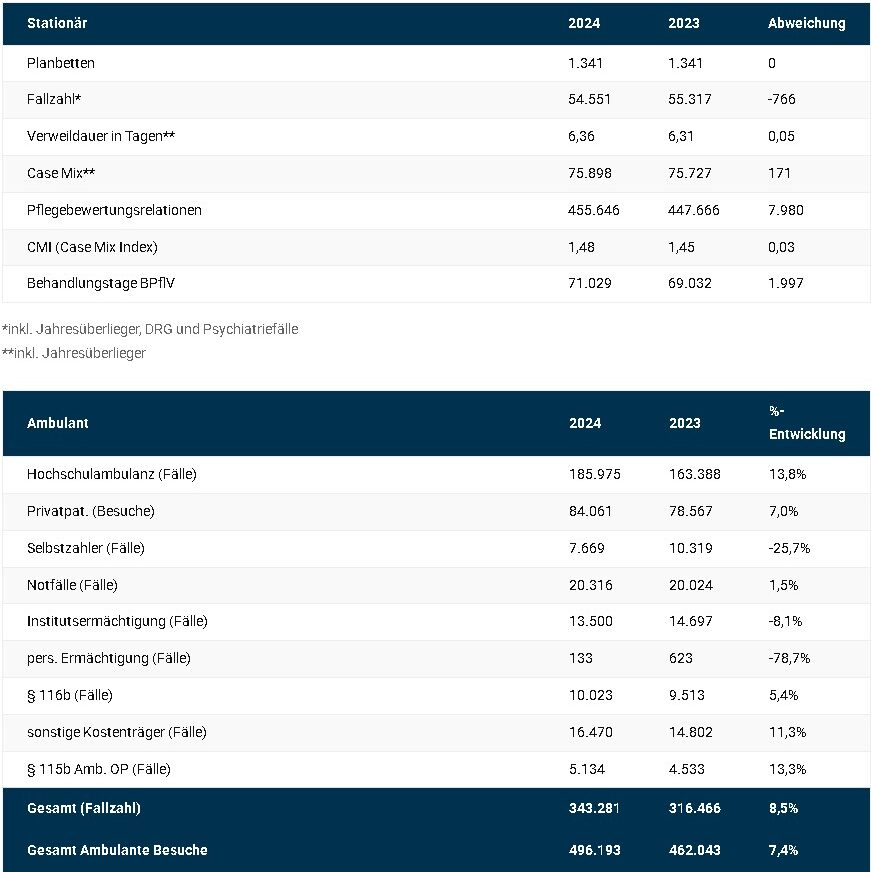

| Stationär | 2024 | 2023 | Abweichung |

|---|---|---|---|

| Planbetten | 1.341 | 1.341 | 0 |

| Fallzahl* | 54.551 | 55.317 | -766 |

| Verweildauer in Tagen** | 6,36 | 6,31 | 0,05 |

| Case Mix** | 75.898 | 75.727 | 171 |

| Pflegebewertungsrelationen | 455.646 | 447.666 | 7.980 |

| CMI (Case Mix Index) | 1,48 | 1,45 | 0,03 |

| Behandlungstage BPflV | 71.029 | 69.032 | 1.997 |

**inkl. Jahresüberlieger

| Ambulant | 2024 | 2023 | %-Entwicklung |

|---|---|---|---|

| Hochschulambulanz (Fälle) | 185.975 | 163.388 | 13,8% |

| Privatpat. (Besuche) | 84.061 | 78.567 | 7,0% |

| Selbstzahler (Fälle) | 7.669 | 10.319 | -25,7% |

| Notfälle (Fälle) | 20.316 | 20.024 | 1,5% |

| Institutsermächtigung (Fälle) | 13.500 | 14.697 | -8,1% |

| pers. Ermächtigung (Fälle) | 133 | 623 | -78,7% |

| § 116b (Fälle) | 10.023 | 9.513 | 5,4% |

| sonstige Kostenträger (Fälle) | 16.470 | 14.802 | 11,3% |

| § 115b Amb. OP (Fälle) | 5.134 | 4.533 | 13,3% |

| Gesamt (Fallzahl) | 343.281 | 316.466 | 8,5% |

| Gesamt Ambulante Besuche | 496.193 | 462.043 | 7,4% |

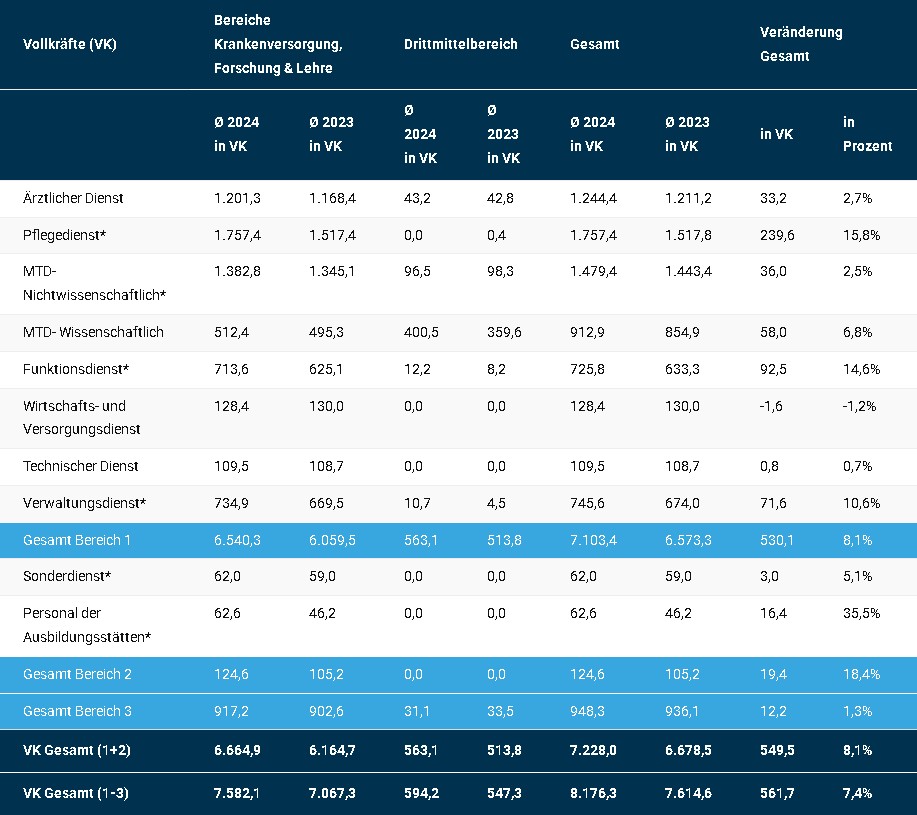

| Vollkräfte (VK) | Bereiche Krankenversorgung, Forschung & Lehre | Drittmittelbereich | Gesamt | Veränderung Gesamt | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ø 2024 in VK | Ø 2023 in VK | Ø 2024 in VK | Ø 2023 in VK | Ø 2024 in VK | Ø 2023 in VK | in VK | in Prozent | |

| Ärztlicher Dienst | 1.201,3 | 1.168,4 | 43,2 | 42,8 | 1.244,4 | 1.211,2 | 33,2 | 2,7% |

| Pflegedienst* | 1.757,4 | 1.517,4 | 0,0 | 0,4 | 1.757,4 | 1.517,8 | 239,6 | 15,8% |

| MTD- Nichtwissenschaftlich* | 1.382,8 | 1.345,1 | 96,5 | 98,3 | 1.479,4 | 1.443,4 | 36,0 | 2,5% |

| MTD- Wissenschaftlich | 512,4 | 495,3 | 400,5 | 359,6 | 912,9 | 854,9 | 58,0 | 6,8% |

| Funktionsdienst* | 713,6 | 625,1 | 12,2 | 8,2 | 725,8 | 633,3 | 92,5 | 14,6% |

| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 128,4 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 128,4 | 130,0 | -1,6 | -1,2% |

| Technischer Dienst | 109,5 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 109,5 | 108,7 | 0,8 | 0,7% |

| Verwaltungsdienst* | 734,9 | 669,5 | 10,7 | 4,5 | 745,6 | 674,0 | 71,6 | 10,6% |

| Gesamt Bereich 1 | 6.540,3 | 6.059,5 | 563,1 | 513,8 | 7.103,4 | 6.573,3 | 530,1 | 8,1% |

| Sonderdienst* | 62,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 59,0 | 3,0 | 5,1% |

| Personal der Ausbildungsstätten* | 62,6 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 62,6 | 46,2 | 16,4 | 35,5% |

| Gesamt Bereich 2 | 124,6 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 105,2 | 19,4 | 18,4% |

| Gesamt Bereich 3 | 917,2 | 902,6 | 31,1 | 33,5 | 948,3 | 936,1 | 12,2 | 1,3% |

| VK Gesamt (1+2) | 6.664,9 | 6.164,7 | 563,1 | 513,8 | 7.228,0 | 6.678,5 | 549,5 | 8,1% |

| VK Gesamt (1-3) | 7.582,1 | 7.067,3 | 594,2 | 547,3 | 8.176,3 | 7.614,6 | 561,7 | 7,4% |

Organisation und Gremien

Das Jahr 2024 war für das Universitätsklinikum Bonn von strukturellen Veränderungen in der Führung geprägt. Im Oktober wurde die bislang in Personalunion geführte Position des Ärztlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden erstmals aufgeteilt und in kommissarischer Form neu besetzt. Auch im Aufsichtsrat kam es im Jahresverlauf zu mehreren turnusgemäßen Wechseln, wodurch sich die Gremienstruktur weiterentwickelte und an neue Anforderungen anpasste.

Organisation und Gremien

Das Jahr 2024 war für das Universitätsklinikum Bonn von strukturellen Veränderungen in der Führung geprägt. Im Oktober wurde die bislang in Personalunion geführte Position des Ärztlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden erstmals aufgeteilt und in kommissarischer Form neu besetzt. Auch im Aufsichtsrat kam es im Jahresverlauf zu mehreren turnusgemäßen Wechseln, wodurch sich die Gremienstruktur weiterentwickelte und an neue Anforderungen anpasste.

Der Vorstand

Verantwortung für

Gesundheit und Fortschritt

Der Vorstand des Universitätsklinikums Bonn trägt die strategische und operative Verantwortung für eine leistungsstarke, patientenzentrierte Versorgung sowie exzellente Forschung und Lehre. Im Laufe des Berichtsjahres kam es zu personellen Veränderungen, die neue Impulse für die Weiterentwicklung des Klinikums setzen.

Univ.-Prof. Dr. Bernd Weber

Komm. Vorstandsvorsitzender und Dekan der Medizinischen Fakultät

Clemens Platzköster

Kaufmännischer Direktor und Stellv. Vorstandsvorsitzender

Univ.- Prof. Dr. Alexandra Philipsen

Komm. Ärztliche Direktorin, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Univ.-Prof. Dr. Johannes Oldenburg

Komm. stellv. Ärztlicher Direktor

Alexander Pröbstl

Vorstand für Pflege und Patientenservice

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang Holzgreve, MBA

Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender

Clemens Platzköster

Kaufmännischer Direktor und Stellv. Vorstandsvorsitzender

Univ.-Prof. Dr. Bernd Weber

Dekan der Medizinischen Fakultät

Univ.- Prof. Dr. Alexandra Philipsen

Stellv. Ärztliche Direktorin, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Alexander Pröbstl

Vorstand für Pflege und Patientenservice

Der Aufsichtsrat

Begleitung mit Weitblick und Verantwortung

Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Bonns überwacht und begleitet die strategische Entwicklung der Einrichtung mit fachlicher Expertise und gesellschaftlicher Verantwortung. Mit seinem Blick für das große Ganze unterstützt er die langfristige Ausrichtung und stärkt das Klinikum in seiner Rolle als Zentrum für Spitzenmedizin, Forschung und Lehre.

Univ.-Prof. Dr. med. Heinz Reichmann

Vorsitzender des Aufsichtsrates

RBr Dr. Dieter Herr

(bis zum 14.02.2024)

MDgt Prof. Dr. Joachim Goebel

(ab dem 15.02.2024)

Brigitte Lohaus

LMR Judith Holzmann- Schicke

(bis zum 30.06.2024)

Christel Bayer

(ab dem 01.07.2024)

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Hoch

Holger Gottschalk

Jessica Hanneken

Barbara Massing

Prof. Dr. Christian Werner

Barbara Massing

Univ.-Prof. med. Frank G. Holz

in Vertretung | bis 10.11.2024

Univ.-Prof. Alexander Radbruch

ab 11.11.2024

Dr. Birgit Simon

Rüdiger Linden

Catrin Thelen

Organigramm

Struktur für Spitzenmedizin

Das Organigramm zeigt die Aufbau- und Leitungsstruktur des Universitätsklinikums Bonn auf einen Blick. Es verdeutlicht, wie medizinische Versorgung, Forschung, Lehre und Verwaltung sinnvoll vernetzt sind – für eine leistungsfähige, moderne und verantwortungsvolle Organisation.

© 2025 Universitätsklinikum Bonn | Impressum | Datenschutz